Nada muere, Agustín

Agustín García Calvo, en 1926, nació con el poeta Virgilio (un 15 de octubre); tuvo un Centro privado de enseñanza en la Calle del Desengaño, tras ser expulsado por decreto de su cátedra universitaria de Filología Latina a raíz del pronunciamiento estudiantil de febrero de 1965; murió en el día de los santos todos y comunes (y no en el de uno solo: no iba con él) de 2012, y, tras reposar inerte en el Tanatorio de La Soledad de su natal Zamora, condujimos su venerable cadáver al cementerio de San Atilano -sin rezos, sin otras circunstancias concomitantes que los cantos de sus canciones en la voz de Amancio Prada, los versos de Antonio Machado que decía de memoria mientras se afeitaba recitados por Isabel Escudero, la voz entrecortada de su entrañable amigo José Luis García Rúa y la lectura del conmovedor soneto teológico del propio Agustín que, en el arranque de su Sermón de ser y no ser, proclama al principio “Enorgullécete de tu fracaso, / que sugiere lo limpio de la empresa…”, y concluye “Yo no conozco / más modo de virtud que la impotencia”-.

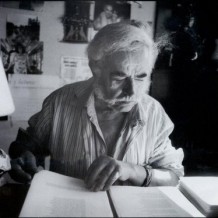

Como hubiera dicho Josep Pla, un “homenot”: un gran tipo. Quiso aún acudir a una cita con los filósofos de la UB una semana antes de morir; pareció desear un encuentro final con Barcino, como pretendiera don Quijote. Pero su corazón, debilitadísimo ya, feliz pero roto tras muchos jueves al sol y en Sol ejerciendo de Sócrates, indignado con los indignados del 15-M -megáfono en mano contra las mentiras del Bienestar-, se negó al empeño; conste de todas formas que, como cabal sapiens estoico, hasta el último suspiro dio ejemplo de virtud: con las energías muy menguadas, sin el cuerpo aquél, con un hilillo de voz que equivalía sin embargo a su voz portentosa de antaño, vino a morir “con las botas puestas”. Enemigo del nombre propio y de la razón particular, identificó sus últimas obras escribiendo su propio nombre entre interrogantes; fiel a su burro (leed Al burro muerto, un gran libro de poesía), solía dedicarle el requiebro de que él, el burro, no tenía opiniones sino razón. Hasta tal punto vivía en el desapego, que, amante del fútbol, era incapaz de saber quién concreto chutaba y a qué equipo individual servía: sentía solamente fascinación por el girar colectivo y descreído de la pelota. Como dejó certeramente escrito Fernando Savater en Mira por dónde -no cito al pie de la letra-, Agustín ha sido el único ejemplar de una especie que, muerto él, quedará, como es lógico, extinguida. Fue ácrata, fue libertario, pero no anarquista en el sentido clásico: “Nadie puede ser anarquista. La persona es reaccionaria por esencia. Hay algo que nos puede. Nadie es de verdad”, solía repetir.

La Cultura Oficial y los Medios de Formación de Masas siempre miraron hacia otro lado cuando olían el peligro de su incómoda y rotunda presencia: hasta el último día, en que ningún gran diario incluyó la noticia de su fallecimiento -ni su fotografía- en portada, a pesar de que quien acababa de morir era un gigante. Agustín provenía del mundo apasionante y casi wagneriano de la Filología Clásica: dominaba por igual el latín y el griego [rara avis], y en esas armas hay que buscar la raíz última de su contundencia en tantos campos; mas no era un académico: supo mejor que nadie que las lenguas clásicas -y sus culturas- son un medio privilegiado para acceder a una multitud de universos, pero jamás un fin en sí mismas.

Supe por primera vez de Agustín García Calvo cuando el Profesor Pere Rovira puso en mis manos el Virgilio del maestro (libro de 1976) en el año 1978. Cuando me incorporé como docente de Filología Latina al viejo Estudio General en 1984, lo primero que hice, en horario no lectivo, fue invitar a Agustín, en plena primavera del año siguiente (¿cuándo si no, si no entre rosas?), a impartir un doble seminario que todavía muchos recuerdan por la respuesta multitudinaria que suscitó y, en particular, por el magnetismo que el recitador supo imprimir al regalo de sus propias composiciones: “Sobre técnicas de traducción y lectura” y “Poesía contra literatura” (18 y 19 de abril de 1985). Desde entonces, García Calvo ha venido muy a gusto a nuestra Facultad de Letras en numerosas ocasiones; la última -con Isabel Escudero-, el 17 de mayo de 2007 para un recital en el marco del Aula de Poesía Jordi Jové; y visitó por última vez Lleida el 13 de marzo de 2009 -tuve, como siempre, el placer de presentarlo- para, en coordinación con la Facultad, pronunciar en el IEI una conferencia titulada “Funciones de los intelectuales” en el marco de unas Jornadas de Filosofía.

Nunca olvidaré -ni nadie olvida, cada quien a su manera- el efecto (diría que casi narcótico) que producía Agustín García Calvo la primera vez que prodigaba su verbo ante un nuevo auditorio o, terminado el festejo, en la distancia corta, en la mesa tertuliana -recién estrenada- de una cafetería. Quedabas atrapado para siempre. Era literalmente cautivador: a los más jóvenes, su seducción se hacía irresistible. Eso me pasó a mí en la madrugada ya tardía del 19 de abril de 1985, cuando, al regresar del bar de los placeres a casa, mis padres no acertaban a saber qué clase o qué cantidad de alcohol había yo ingerido, pues, habiendo a buen seguro ingerido poca cantidad o casi nula de ello (o al menos eso declaré yo), surgió el debate -que persiste aún- sobre la causa exacta de aquella embriaguez que perdura.

Pues “nada muere: la muerte es sólo miedo a morir”; eran éstas sus palabras.

Fue un grandísimo señor de las ideas y del arte de grabarlas a fuego con un lenguaje exacto y preñado de pureza. Fue y será siempre mi maestro.

c/ Serrano, 107

c/ Serrano, 107